以下是笔者对《民法典婚姻家庭编解释(二)》第5条的理解与分析。

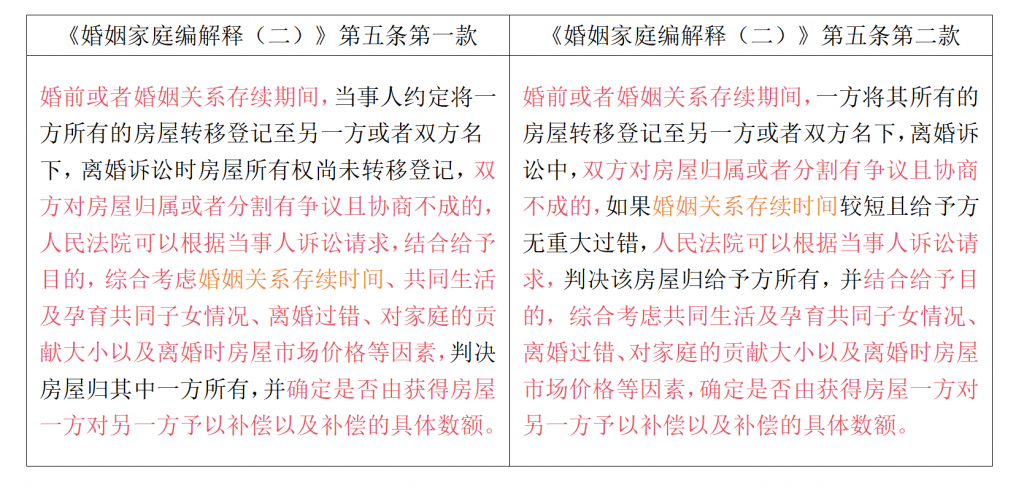

婚前或者婚姻关系存续期间,当事人约定将一方所有的房屋转移登记至另一方或者双方名下,离婚诉讼时房屋所有权尚未转移登记,双方对房屋归属或者分割有争议且协商不成的,人民法院可以根据当事人诉讼请求,结合给予目的,综合考虑婚姻关系存续时间、共同生活及孕育共同子女情况、离婚过错、对家庭的贡献大小以及离婚时房屋市场价格等因素,判决房屋归其中一方所有,并确定是否由获得房屋一方对另一方予以补偿以及补偿的具体数额。

婚前或者婚姻关系存续期间,一方将其所有的房屋转移登记至另一方或者双方名下,离婚诉讼中,双方对房屋归属或者分割有争议且协商不成的,如果婚姻关系存续时间较短且给予方无重大过错,人民法院可以根据当事人诉讼请求,判决该房屋归给予方所有,并结合给予目的,综合考虑共同生活及孕育共同子女情况、离婚过错、对家庭的贡献大小以及离婚时房屋市场价格等因素,确定是否由获得房屋一方对另一方予以补偿以及补偿的具体数额。

给予方有证据证明另一方存在欺诈、胁迫、严重侵害给予方或者其近亲属合法权益、对给予方有扶养义务而不履行等情形,请求撤销前两款规定的民事法律行为的,人民法院依法予以支持。

首先,正式发布的《民法典婚姻家庭编解释(二)》第5条对比《民法典》第1065条、《婚姻家庭编解释(一)》第32条、《婚姻家庭编解释(二)征求意见稿》第4条的内容,最明显的变化是对于夫妻间给予房产的行为,删除了可适用《民法典》第663条的规定。换言之,夫妻间给予房产的行为不再适用赠与合同的法律关系——赠与方可行使任意撤销权。且《民法典婚姻家庭编解释(二)》第5条中“给予方”一词的使用十分精确,更明确地阐释了立法者的观点,夫妻双方通过协议的方式把一方所有的房产约定归另一方所有或与双方共有的行为并非赠与法律关系,不适用一般民事主体的法律关系,而是应当遵循家事法的裁判规则。这一修改标志着最高人民法院在该问题上的立法原则发生了重大转变,从适用一般民事法的裁判原则转向了适用家事法的裁判原则。笔者认为,此转变具有划时代的意义。

笔者认为,主要是针对已经办理了房屋权属登记变更的情形,鉴于长期以来的裁判逻辑是基于赠与合同法律关系,而当前法院的裁判思路正面临转变,因此特别指出,即便房屋权属已变更登记,亦不能视作“赠与”行为已完成,不得随意“撤销”,房屋权属仍可判定归于给予方。绝不能理解为立法者通过条文来对裁判进行价值导向,认为已经过户了的房屋应判归原权属人。

至于怎么理解影响房屋归属及补偿金额因素的权重。笔者认为都不能简单机械地给出定论,需区分情况来讨论。因为夫妻之间的财产约定,往往不是单纯的财产转移,而是基于夫妻感情、生活情况而决定的。接下来,笔者将通过实务中常见的案例,进一步阐释对第五条规定的理解。

第二,基于情感亏欠的给付。在实践中颇为普遍。比如经常提到的忠诚协议,本质上是夫妻一方在婚姻中出现过错后,为修复婚姻关系,通过财产给付表达悔改意愿的一种协议。一旦签署,应视为夫妻双方对婚姻维系达成一致意见。若在签订财产协议的不久,接受财产一方就提出离婚,同时依据签署的财产协议要求对分割财产,那么给付财产方维持婚姻的初衷将无法实现,这不利于家庭和婚姻的稳定。然而,若将此类情况归于赠与合同的法律框架内,过错方可能利用法律漏洞,表面上愿意通过财产给付来挽救婚姻,实际上却拖延不进行公证或权属变更登记,导致赠与行为始终未完成,这样也不利于保障无过错方的利益,对过错方的不当行为进行有效惩戒。若无过错方因此长期心存不满,将对双方维持稳定健康的婚姻关系产生负面影响。因此,《民法典婚姻家庭编解释(二)》第5条的规定实际是很好解决了以上的问题,维系婚姻家庭的稳定以及对过错方实现相应的惩戒。

第三,基于表达喜爱、感激之情的给付。比如,经常看到的娱乐新闻中,女方为某富豪家族生育了一男孩,获得房子一栋。

律师简介

黄晓颖律师执业以来一直致力于婚姻家事领域纠纷的研究与解决,法律功底深厚,参与办理数百起家事纠纷案件,办案经验丰富,能迅速、准确把握案件的突破点,敢于挑战创新,善于运用独特的法律视角和创新方案为客户提供优质可靠的法律服务,致力于帮助当事人从根本上化解家事矛盾,深受客户信任。

黄律师工作认真细致,尤其擅长处理财产关系复杂的离婚纠纷、子女抚养纠纷,继承纠纷及财富传承规划等法律事务,并善于处理创新型的婚姻家事案件,以其丰富的办案经验对案件法律关系进行分析论证,不断在个案中取得突破。其中,由其主办的以目睹家暴未成年人的名义申请人身安全保护令一案,更是推动了我国对目睹家暴的未成年人的立法保护进程。

供稿:黄晓颖

编辑:陈梦灵

核稿:陈霭盈

审定:邓捷